全球致力減碳 連投資也有「減碳」的市值型ETF?

最近的極端氣候與空氣汙染,讓人不禁思考:在經濟快速發展的同時,我們是否也能為地球盡一份心力?其實,不需要是政策制定者或大型企業,一般民眾也能透過簡單的方式,參與永續發展,甚至在投資上也能兼顧環保與獲利。

碳定價時代來臨,企業轉型壓力升溫

氣候變遷已成為全球治理的核心議題,碳排放的代價正逐步反映在企業成本中。全球已有超過60個國家實施碳定價制度,創造近500億美元的碳市場。歐盟即將於2026年全面實施CBAM(碳邊境調整機制),針對進口高碳排產品徵收碳費,確保公平競爭並推動全球減碳。

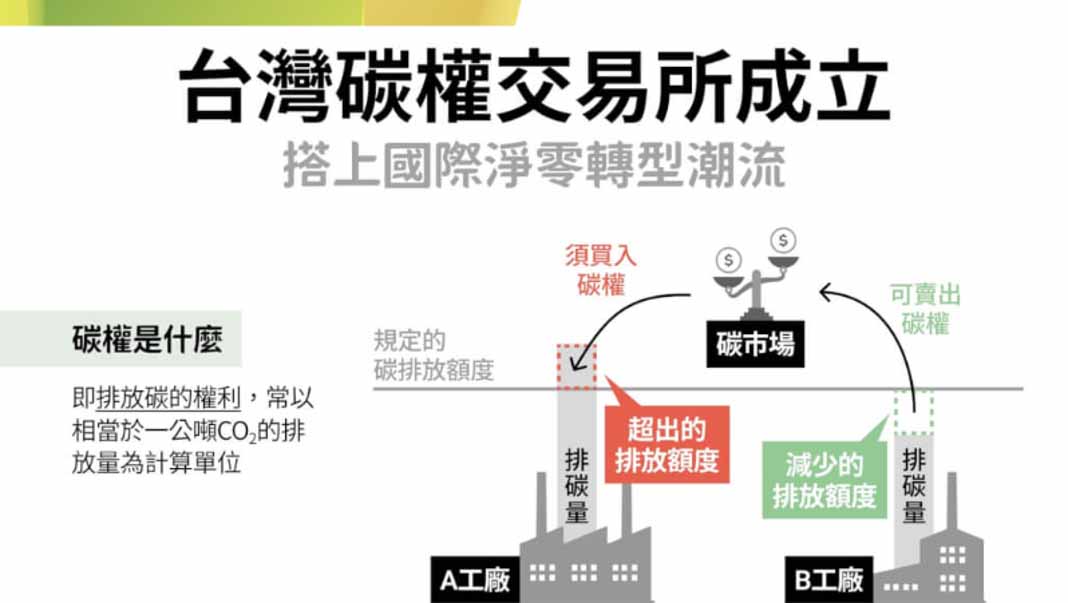

台灣也正加速跟上這波趨勢。2023年碳權交易所正式成立,企業可透過合法平台買賣碳權,為2025年環保署即將開徵的碳費預作準備。這不僅有助於降低出口壓力,也鼓勵企業提前布局綠色轉型,提升國際競爭力。

圖1.台灣電力排放係數與結構變動逐年遞減 資料來源:能源轉型白皮書

哪些產業首當其衝?碳費對台灣供應鏈的影響

在台灣會受到碳費、CBAM等政策影響的產業有鋼鐵業、水泥業、鋁業、石化工業、紡織業、等傳統產業,是屬於歐盟CBAM的第一波徵收範圍,皆有機會受到CBAM徵收碳費及本國即將上路的碳費徵收,而台灣的重頭戲半導體科技產業則是間接影響,因其大量用電的關係,長期來看也會使碳費墊高,而造成成本的提高,所以台灣的碳權交易所的成立,對於台灣的能源轉型,起到了一個重大的作用,提供合法且標準化的市場,讓企業可以買賣碳權,也幫助企業提前布局,因應 2025 年環保署開始徵收碳費,若企業在出口遇到 CBAM(歐盟碳邊境調整機制) 或 FPFA(美國外國污染費法案) 時,也能以碳權來抵繳。再來降低企業營運風險,因沒有碳權的企業,未來可能因繳交碳費而影響獲利,有碳權的企業則能分散衝擊,維持成本競爭力。鼓勵減碳投資,減碳績效好的公司可賣出多餘的碳權,獲得額外收益,對企業來說是一種獎勵,也提升了企業形象,擁有完善碳管理的企業,也比較容易取得國際大客戶訂單,在銀行或投資機構的 ESG 評分上,也會比較有利,融資更順利。

圖2.碳權交易流程圖。資料來源:中央通訊社

0050不夠了?探索兼顧成長與永續的台股ETF

台灣ETF市場的演進,反映出投資人對環境與社會責任的重視逐漸提升。早期的ETF如元大台灣50(0050)與富邦台50(006208),以市值為主要選股邏輯,簡單、透明,是參與台股大盤的基本款。

隨著ESG概念興起,市場開始推出結合永續評分的ETF,例如元大台灣ESG永續(00850),在市值基礎上加入ESG篩選,讓投資人能兼顧報酬與責任。

近年碳費制度與低碳轉型政策逐步落地,ETF也進一步納入碳排放相關指標。像是國泰台灣領袖50(00922)與群益台灣ESG低碳50(00923),皆以市值為基礎,搭配低碳轉型能力或低碳排放作為選股條件,代表市值型ETF的「低碳升級版」。

而最新推出的富邦台灣淨零轉型 ESG 50(009809),則更進一步納入範疇三碳排與ESG評分的雙重篩選,可視為「市值+永續+碳排進階版」的ETF。這檔ETF不僅延續市值型的穩健架構,也強化企業減碳能力的評估標準,在永續與成長之間取得更高的平衡。

這些ETF的出現,讓投資人能依據自身價值觀與投資目標,選擇更符合時代趨勢的資產配置方式。

圖3.市值型ETF演進狀況

結論

從這幾年ETF的發展來看,越來越多產品開始納入低碳、ESG等永續議題,不只是反映政策趨勢,也回應投資人對環境與社會責任的關注。市值型ETF不再只是單純追求規模與報酬,而是逐漸進化為兼顧成長性與永續性的資產工具。

無論是以ESG評分為主的00850,或是結合低碳轉型能力的00922、00923,甚至是納入範疇三碳排的009809,都代表台灣ETF市場正朝向更精緻、更具責任感的方向前進。

對投資人而言,選擇ETF不只是資產配置的決策,更是價值觀的展現。在全球邁向淨零的關鍵時刻,投資也能成為參與永續的一種方式。